香典返しとは

葬儀を行うと参列者から香典が渡されます。

そうすると遺贈は香典返しというお返しを用意することが必要です。

香典返しにもきちんと金額の相場や品物、準備物などといったマナーがあります。

正しいマナーで用意ができないと故人に恥をかかすことになりますから、そのようなことが無いようきちんと勉強して用意をしましょう。

香典返しを送る時期

葬儀の惨烈さに対して早いうちに会葬礼状を送ることが必要です。

しかし、香典返しを送るタイミングはさほど早くなくても良いとされています。

葬儀の後というのは大変でありいろいろとバタバタするものです。

そこで、葬儀が終わり落ち着いたタイミングでお礼の手紙を添えて香典返しをおくるものとされています。

一般的には一つの区切りがつくということで、忌明けとなる四十九日法要の後に送ることが多いです。

昔は手渡しでしたが、四十九日法要に来られない人も多いので今は郵送でよいとされています。

香典返しの金額と品物

香典返しは頂いた香典の半額程度を返す半返しが一般的です。

そのため、香典が1万円であれば5千円をかえすことになります。

ただ、すべての金額に対して半返しなわけではなく金額に応じて違ってきます。

1万円以内は半返し、それ以上の金額については金額に応じて3分の1や4分の1 を返していくのですが、失礼に当たらないようお返しの金額には配慮が必要です。

香典返しの金額にかかわらず皆に一律の品物を用意するということもあります。

しかし、そういった場合にも多く香典を頂戴した相手には同じ品物でもランクの高いものを用意するようにした方が失礼がないです。

多く選ばれる香典返しとしては「消えもの」といって残らない方が縁起がいいとして海苔、お菓子、砂糖、お茶といったものや実用品が選ばれています。

しかし、最近では香典の額によって変えられる、相手の欲しいものを渡せるということでカタログギフトを選ぶ人も多いです。

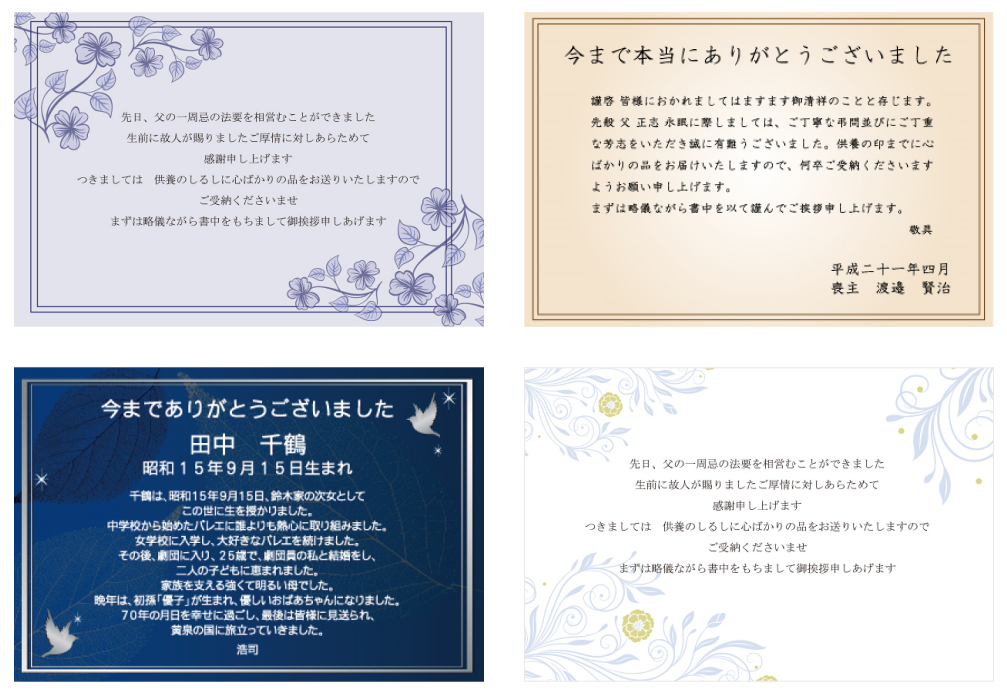

香典返しのお礼状

香典返しを送るにあたっては一般的にはお礼状を添えることになります。

本来であれば先方に出向いて直接渡しお礼を伝えるものです。

しかし、実際にそういったことをするのは無理があります。

そこで、葬儀の参列者に対してお礼状をつけて香典返しを送るのが一般的です。

葬儀や法事が無事につつがなく終了するように句読点を使わず作ります。

お礼状にもフォーマットがありますからそういったものを参考にして作ると失敗することはありません。

また、香典返しを用意する際、セレモニーショップや百貨店、また香典返しでも人気の高いカタログギフトショップなどを利用すればお礼状を同封して香典返しを用意してもらえます。

< 香典返しのお礼状例 >

画像元 < 香典返し法要のお返しのカタログギフト|マイプレシャス >

本来は手書きでお礼状を書くことが望ましいのですが、香典返しをする数が多い場合、また状況的に難しい場合はこうしたものを活用することで、手間も少なく正しいルールにのっとったお礼状を作ってもらえるのでおすすめです。